見積の提示は商談の最重要局面です。

長い道のりを経て見積提示のフェーズにたどり着いたからには、契約に直結する効果的な見積書を出さないといけません。

この記事では見積書の作り方の基本と作る中で重要なポイントを徹底解説していきます。

一番大事なフェーズに突入していきます。ドキドキしますね!

この記事はこんな人におすすめ

- 見積書の正解を知りたい!

- 抜け漏れが無いかチェックしたい

- 大事なポイントを知りたい

見積書の提示は、単なる金額の提示ではありません。

深く深く考えていくと、見積書一枚だけでも訴求できることや、他社比較で優位に立てることはあります。

理解を深めて現場で活用して下さい。

見積書の意味すること

見積書で一番大事なのは金額ですね。

営業が提案する相手、つまりお客様も見積書をもらうくらい検討が煮詰まってくると、金額が非常に気になっています。

誰でも何かを買うとなれば金額が気になるのは当然ですよね。

そして、もちろん金額は大事な要素の一つですが、それと同等であると理解すべきは、金額以外に設定された諸条件(金額・納期・前提事項・制約事項・支払条件等々)です。

買う側の要望(要件)があって、それをすべて実現するためにはいくらかかるのか、という考え方ですから、単に金額だけでは語ることができません。

ですから金額も諸条件の一つに過ぎないということですね。

ですから見積に含まれる内容に対して抜け漏れがあると、場合によってはトラブルになったり損失につながる可能性があることも認識しておきましょう。

だから大抵の会社では、見積書提示にあたって権限者の承認が必要なんですね。

当社においても面倒と言わざるを得ないほど、幾重にも決裁権限者の承認を得る必要があります。

受注額(売上額)に目を向けがちですが、企業経営をしていく上では利益が無いこと(赤字を出さないようにしないこと)には事業継続できませんから、然るべき会社の審査を通過せざるを得ないと思うことにしましょう。

見積書に必要な項目

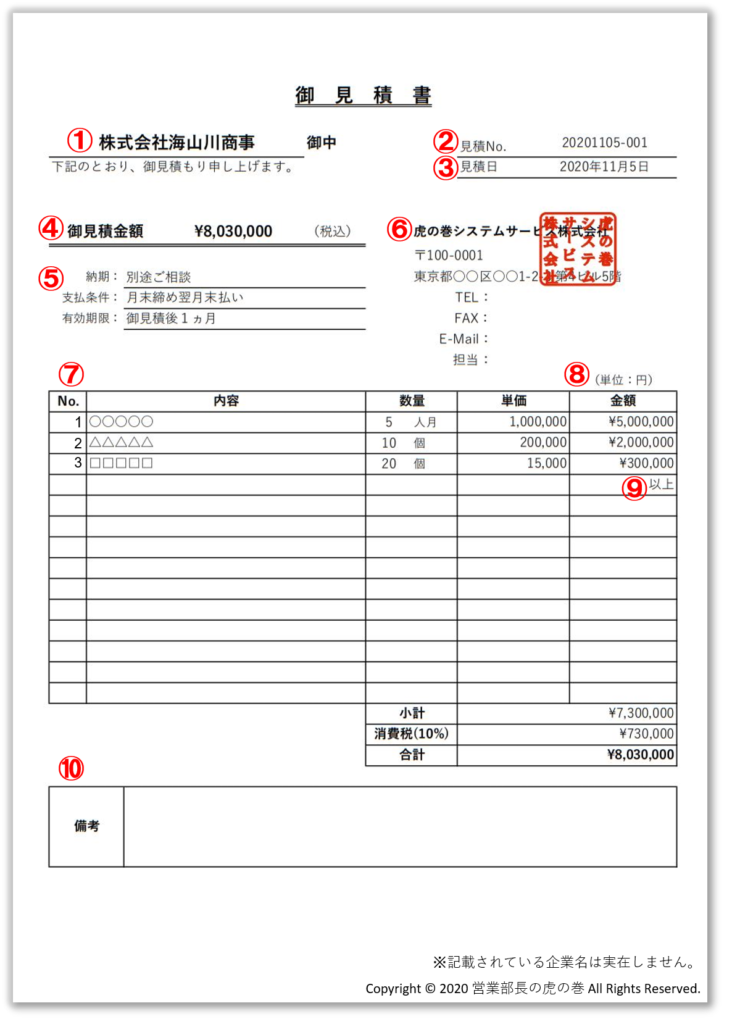

見積書のサンプルを作成しましたので下記画像を参照してください。

サンプル画像の中に①~⑩の番号を付けました。これが見積書に必要な項目になりますので順を追って説明していきます。このあと続く記事も項番①~⑩の順に解説していきますので紐づけて読んでくださいね。

会社所定のフォーマットがあればそれを活用してください。大抵は必要な項目が網羅されています。もし不足があれば、備考欄でも構わないので追記しましょう。

①宛名を書く

相手の社名を書く欄です。誤字脱字の無いよう書いてください。

また法人格も含めて会社の正式名称です。前に付けるのか、後ろに付けるのか、も含めて正確な情報を記載します。

曖昧な場合は名刺をしっかりと確認するか、ホームページを確認してコピペしましょう。

敬称についても忘れずに記載しましょう。

組織宛であれば「御中」、個人宛であれば「様」となります。

会社組織の○○様宛であれば、御中は消して○○様と書きます。

いくつかのパターンを書いておきます。

さすがにこんな書き方する人いないでしょ、と思うかもしれませんが実例なんです。

②見積書番号を書く

見積書番号を書く意味は、社内の管理上であったり、お客様とも共通の番号として特定させることにあります。

そのためにはユニークな(重複しない)番号を振る必要がありますね。

見積件数が多い人は、番号体系や番号の桁数を工夫して管理することをおススメします。

また会社の中で、番号体系が決まっている場合は従いましょう。

もちろん社内で運用している見積システムがあれば、、大抵は自動で採番されるので考慮の必要無しです。

また管理のためというのと同時に、お客様から問い合わせを受けた際に、「あの」とか「この前の」みたいな表現では後で認識齟齬を生みますので、電話やメールで見積の内容をやり取りするときは番号を確認することで特定させることも出来ます。見積書は一定期間保管しておく必要がありますので、過去の見積書を探す場合にも番号を振っておくと特定が容易になります。

案件管理をしている場合は、案件管理の一覧に案件と見積書番号を同一の番号にして紐づけて管理が出来れば尚良いでしょう。

また、前述のとおり見積書は契約書の一部になり得ます。

契約書本文に「令和〇年〇月〇日付け発行の見積書(見積書番号:XXXXXX)に基づき~」と書きますので、どの見積書と契約書が紐づくのかを明確にするためにも番号が必要です。

③見積日付を書く

見積日付を書く目的は大きく二つです。

- 条件を曖昧にしないため

- リスクを長い間抱えないため

後ほど説明がある、見積期限の考え方と連動しています。

見積日時が明確に書かれていることで、自分たちを守ることに繋がりますから、必ず各意識を持ちましょう。(見積書の手前の提案書段階でも日付を明記することは大事です。癖をつけましょう)

④合計金額を書く

明細にある金額を全て合計した金額を書きます。

今回の案件、合計で○○円頂ければ実現できますよ、と総合計を明確にするのが目的です。

金額を書く際の注意点を箇条書きにします。

- 「税込」なのか「税別」なのかを明記

- 桁がわかるように「,」カンマを書く

- 通貨を書く(¥、円、USD、€など)

- 追記出来ないよう末尾に「.-」を書く(\100,000.-)

後述する明細の金額欄も同様に書きましょう。

⑤条件面の記載をする

見積は金額だけじゃないよの一部分を書いていきます。

- 「納期」

お客様と約束した期日があれば間に合わせなければいけないですが、自社目線で言えばあまりにも短納期は無理なので最低でもこれくらいの猶予はくださいね、と宣言する意味も持ちます。逆に売上が評価に連動している場合は、早く納品したいかも知れません。その場合は期日までには納品しますよ(この日までに納品させてくれるならこの金額で良いですよ)、という宣言にもなります。 - 「支払条件」

入金の確認をするまでが営業の役目です。多くの企業は、早く入金をして欲しいでしょう。キャッシュフローを良くしたいので。

信用があって継続的に取引がある場合は支払いサイトが長い場合もありますが、取引間もない企業とは最短での支払条件を設定しましょう。 - 「有効期限」

この見積書の効力の期限を意味します。とても大事な項目です。

メーカーの商品で価格が変わりやすいものや、特定の人が絡む前提の案件でいつまでもキープしておけない場合や、めまぐるしく動向が変わっていく業界など、いつまでも見積の効力を残しておくのはリスクにもつながるので必ず書きましょう。

書き方は、「見積後1か月」というように見積日付から起算した期間でも良いですし、明確に令和〇年〇月〇日と書いても構いません。

⑥見積書の発行元を書く

会社名、会社所在地、電話やメールなどの連絡先、担当者名を書きます。見積責任者名を書いても良いでしょう。

サンプルでは社印(角印)を押していることを示しています。厳密には、この見積書に押された角印は法的な効力は無いとのことですが、押すことをおすすめします。

なぜなら、

社印(角印)は一般的には会社の認印とされ、見積書や請求書など良く発行する書類に押し「会社として正式に認めた書類ですよ」と知らせる意味を持っています。

大抵の会社では、しかるべき権限を持った人の見積発行の承認を経て、社印(角印)を押すことが出来ます。見積書を受け取った側が社印(角印)を見れば、「この見積書は担当者が勝手に作ってきたわけじゃなくて会社として正式な見積なんだな」と安心できるわけです。

⑦見積明細を正しく書きましょう

- 「No.」

明細一行一行に番号を振りましょう。説明する場面でNo.1とかNo.2と特定できれば認識齟齬の発生防止になります。何行目の~といちいち数えるのも手間ですよね。 - 「内容」

内容も曖昧にせず具体的な表現にして誤解を生まないようにしましょう。型番などが有れば明記しておくのが良いと思います。 - 「数量」

数量の単位を明示しましょう。「人工」なのか「個数」なのか「kg」なのか「ℓ」なのか。「一式」と表現する場合もありますが、相手に余計な疑念を抱かせないためにも正しく書くほうが良いでしょう。 - 「単価」

金額の表記は、前述のとおり統一してください。

また単価値引きをするケースをたまに聞きますが、単価を値引くとその後も引きずるケースが多いので慎重に行いましょう。極力避けた方が良いと思っています。

個人の経験上は、値引きせざるを得ないのであれば、見積書の表現上、総額から値引く方が後の影響が少ないことが多いです。 - 「金額・合計」

ここまでくれば掛け算と足し算の世界なので難しいことはありません。エクセルで見積書を作っている場合は、計算式に誤りが無いか確認してください。

文明の利器を活かしきれてない、信用しきれていない私は、最終的に電卓を弾いて確認しています。

消費税も忘れずに明記しましょう。

⑧単位を書く

実際にあったケースを思い出したのであえて切り出して書きました。

桁数が多い場合、1,000千円と表現することがありますよね。フル桁書ける場合は書いた方が誤りがありません。

1,000千円は1,000,000円です。

その場合は明細の上あたりに(単位:千円)と書いておきましょう。1,000円と勘違いされてしまうので!

この「単位:千円」や「単位:百万円」を書かずに、少しクセの強いお客様に見積書を提示してしまった営業が居たばかりに、撤回と謝罪に苦労したのを思い出します。

⑨以上と書く

これは私が新人の頃、上司にしつこく指導されたことです。

悪意のある人が居ないことを望みますが、余白を残したままだと、そこに余計な物を追記され改ざんされるリスクがあるからというものでした。

変な誤解を生まないためにも親切心で書いておきましょう。

⑩備考欄を有効活用する

定型的な枠で書き切れなかった条件や、補足したいことはこの欄に自由に書いていきましょう。

振込先の口座情報などを書く場合も多いです。

その他、事務連絡的なスペースとして使うのもOKです。

私は、後で言った言わないのトラブルにならないようにこちら側の不利になりそうなことは忘れないよう、あえて明記するために使うことがあります。

- 見積前提が変わったら本見積の効力が失効して再見積りとなる

- 為替相場の変動に応じて日本円での提示額が変わる可能性がある

- 設置場所とか作業場所の指定 等

その他のポイント

- PDFにして送付してほしいお客様が居ると思います。また、社内で保管するための写しとしても役に立つのでPDF化できるようにしておくのが良いと思います。

- PDFだと重いデータになりますのでzipファイルにして送るようにしたら親切ですね。

- パスワードを付けるのも忘れずに。

まとめ

今回は、見積書に必要な項目を網羅的に説明してきました。

冒頭に書いたように、見積書はただの紙ではなく、会社として請け負うための条件をまとめた正式文書です。この見積書をベースに契約締結へと進むことになりますので、慎重に正確に作りましょう。

一方で手間のかかる作業ですので、今回取り上げた項目をもとにチェックリストを作ったり、フォーマットを統一したり、二重チェックをルール化したりして、簡単に作業が進められるようにしておくことをおすすめします。